研究室概要

ストレスと脳の老化、レジリエンスを司る生物学的基盤の解明と医薬品開発を目指した薬理学研究

薬理学は、薬物と生体との相互作用や疾患の病態を担う分子機序を明らかにし、治療や創薬に役立てる学問です。当分野では、心身の健康や病に関わりの深いストレスや脳の老化について、薬理学の観点から研究しています。

厳しい環境や過酷な状況によるストレスは、条件により心身の機能に多様な影響を与えます。例えば、短期的で克服可能なストレスはストレスに対処するための適応的な反応を促し、ストレスに対する順化や抵抗性(レジリエンス)を高めます。一方で、長期的で克服不可能なストレスは抑うつや不安亢進、認知機能障害を誘導し、うつ病など精神疾患や多様な身体疾患のリスクを高めます。また、長期的で克服不可能なストレスを受けても必ずしも全ての個体で抑うつや不安亢進が生じるわけではなく、ストレス感受性には大きな個体差があり、ストレスに対するレジリエンスの存在が推測されます。しかし、ストレスやレジリエンスのメカニズムには不明な点が多く、ストレスに着目した治療法開発も確立していません。

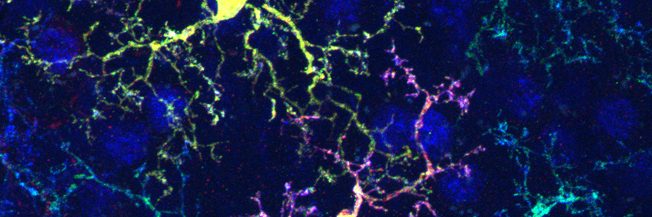

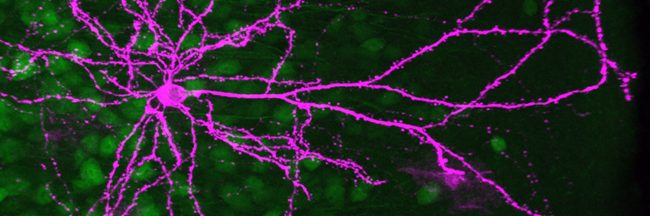

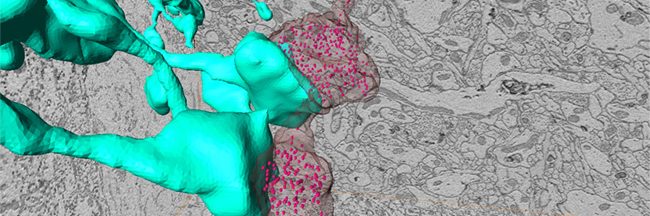

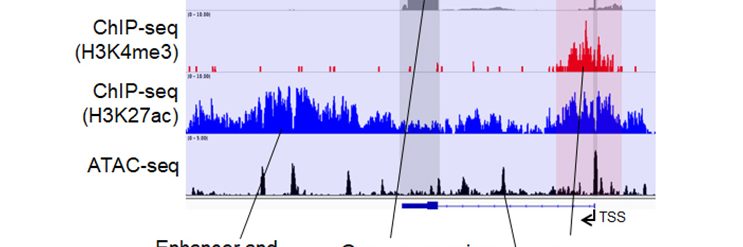

この問題に迫るため、当分野では、社会挫折ストレスなどマウスのストレスモデルを用いた研究を進めています。その結果、ストレスの程度により、脳の機能や構造、さらには情動行動に与える影響に大きな違いがあることを見出してきました。例えば、短期的なストレスは神経伝達分子のドパミンを介して、内側前頭前皮質の神経細胞の樹状突起増生を引き起こし、レジリエンスを増強します。一方で、長期的なストレスは脳内の炎症担当細胞のミクログリアに由来する炎症関連分子を介して、内側前頭前皮質の神経細胞の樹状突起退縮とともに情動変容を誘導します。加えて、長期的なストレスは骨髄からの血液細胞の動員と脳への浸潤を引き起こし、情動変容に貢献することも明らかになりつつあります。

すなわち、ストレスによる情動変容の根底には、脳局所での神経細胞やグリア細胞の分子細胞生物学的変化があり、これが末梢から脳内に浸潤してくる血液細胞と協働して、局所さらには広域の神経回路の神経活動を変容し、情動変容に至ります。

また、脳の老化でもやる気や認知機能の低下が生じます。脳の老化には、神経細胞の樹状突起退縮やミクログリア活性化を伴う脳内炎症の関与が示唆されています。脳の老化にも大きな個体差があり、レジリエンスの存在が推測されます。しかし、これらの実態は不明です。

当分野は、ストレスによる心身の変化や脳の老化、レジリエンスを司る生物学的基盤を解明し、うつ病を始め心身の病を克服する革新的医薬品の開発を目指します。

お知らせ

-

- 2025.8.17

- 薬理学分野のホームページを公開しました。